Exposition accidentelle lors d'une manipulation en cristallographie

- Détails

- Catégorie parente: Fiches - Recherche & Enseignement

-

Également disponible :

-

France

pdf Exposition accidentelle lors d'une manipulation en cristallographie (94 ko)

Circonstances

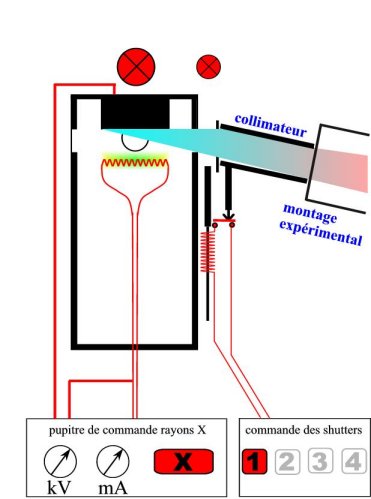

Lors d’une analyse en cristallographie, deux personnes ont manipulé l’échantillon alors que l'appareil à diffraction était en marche.

Le collimateur ainsi que la vitre plombée, qui sert normalement de protection, avaient été retirés pour intervenir sur l’échantillon soumis au rayonnement.

Ces deux personnes ne se sont pas aperçues que l’appareil était en marche. Le temps d’exposition a été estimé à 40 secondes et la distance séparant la source des manipulateurs était de 40 cm environ. Ce sont les mains des opérateurs qui ont été le plus exposées puisqu’elles ont traversé à plusieurs reprises le faisceau de RX.

Conséquences radiologiques

Les manipulateurs ne portaient pas de dosifilm. Ce n’est qu’après reconstitution de la manipulation avec exposition de deux dosifilms (un correspondant à l’exposition des mains et l’autre à celle de la poitrine des manipulateurs) que le développement a mis en évidence un équivalent de dose de 480 mSv (sur une surface de 2cm de diamètre) au niveau des mains et une dose équivalente inférieure à 0,1 mSv au niveau de la poitrine.

La dose reçue par les mains est pratiquement égale à la limite réglementaire d’exposition annuelle pour les travailleurs de catégorie A (500 mSv/an au niveau des doigts).

Etant donné l’équivalent de dose élevé reçu au niveau des mains, les manipulateurs ont subi un examen clinique de ces dernières (les résultats ne sont pas connus).

Leçons à tirer de l'incident

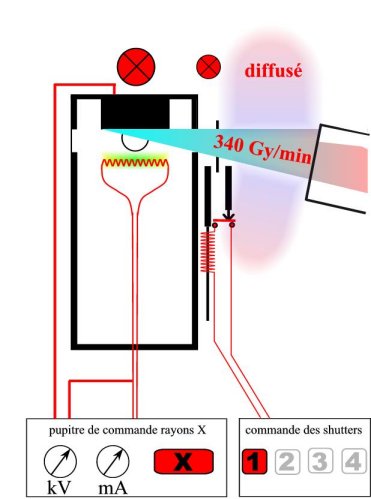

- Sur ce genre d'appareil, le débit de dose peut aller jusqu'à 340 Gy/min (sans collimateur). L'utilisation de ce type d’appareil peut conduire à des expositions importantes mais localisées au niveau des mains lors de la manipulation de l'échantillon alors que l'appareil est sous tension. Pour cette raison, les conditions d'utilisation devraient être rappelées aux utilisateurs sur la vitre de protection.

- Les utilisateurs de ce type d’appareil devraient être munis de deux dosifilms (un au niveau du poignet et un au niveau de la poitrine) permettant d’évaluer la dose reçue au niveau des mains et de la poitrine.

- L’arrêt du rayonnement devrait être effectif dès lors que la vitre plombée de protection ou le collimateur est retiré.

- Il faut souligner la persistance du risque d'exposition pendant les opérations de maintenance, qui doivent être effectuées par le constructeur, sur ce type d'appareil du fait du déverrouillage des sécurités. Le déverrouillage des sécurités devrait être réservé au constructeur.

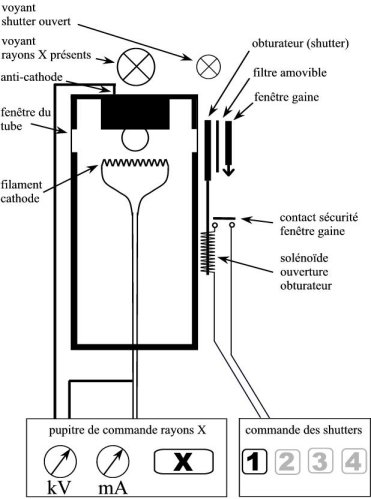

Fonctionnement schématique d'un tube de cristallographie

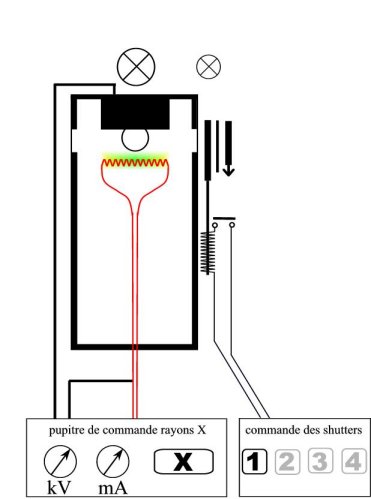

Le filament produit par émission thermoionique un nuage d'électrons.

Allumer le filament

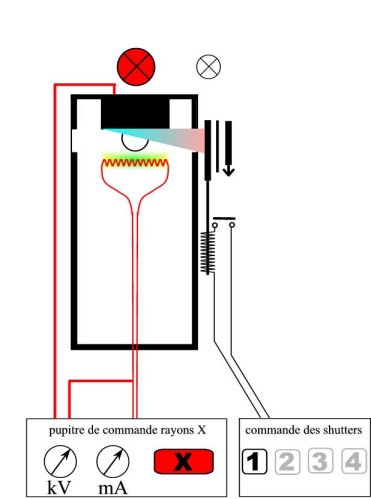

Appliquer la haute tension

Deux phénomènes physiques, la fluorescence et le freinage, se superposent pour fournir un faisceau de rayons X.

Ces rayons X sortent du tube, en verre, par une fenêtre généralement en béryllium, transparente dans le spectre d'émission.

Les rayons sont arrêtés par un obturateur (shutter) et la fenêtre de gaine, tous deux en plomb.

Sur ce schéma, on n'a représenté qu'un seul ensemble obturateur/fenêtre de gaine. mais un tube et sa gaine ont généralement 4 sorties dont 2 sont parfois utilisées, rarement plus et le plus souvent une seule.

La fenêtre de gaine est l'ultime sécurité pour prévenir une ouverture intempestive de l'obturateur. Elle est actionnée mécaniquement lors de la mise en place du dispositif expérimental et revient à sa position de repos par l'action d'un ressort.

Lorsque la fenêtre de gaine est ouverte, un contact autorise la commande d'ouverture de l'obturateur.

Le fonctionnement des sécurités est respecté, ouvrir l'obturateur

Les sécurités ont été forcées, ouvrir l'obturateur

Enfin, un premier voyant indique la présence des rayons X et un second voyant l'ouverture du shutter.

Radioprotection

- Ne pas empêcher le fonctionnement de la sécurité "fenêtre de gaine" en maintenant celle-ci artificiellement ouverte par un blocage mécanique volontaire.

- Veiller à ce qu'il n'y ait aucune discontuinité entre le tube et le montage expérimental. Bien positionner les collimateurs.

- Utiliser le filtre adéquat dans la mesure où cela est possible pour atténuer le rayonnement inutile et indésirable en radioprotection.

- Ne pas augmenter inutilement la haute tension. N'oubliez pas que le fond continu obtenu par freinage est proportionnel au carré de la tension. Il n'est généralement pas utile d'augmenter la haute tension au delà 3 ou 4 fois la tension nécessaire pour obtenir la raie d'émission. Pour le cuivre dont la raie K alpha1 est de 8.04 keV, une tension de 35 kV est largement suffisante.

- Vérifier le fonctionnement des voyants.

- Lors du contrôle des fuites, faire le tour complet de la gaine. Des vis manquantes, un interstice entre le tube et la gaine par exemple peuvent laisser un passage au rayonnement de fuite.

- Eviter au maximum d'approcher l'échantillon lorsque le rayonnement est présent. Lors des réglages, qui devraient être réservés à un personnel limité en nombre et suffisamment formé, utiliser un verre au plomb, des gants plombés.

- Privilégier le dosimètre d'extrémité (bague) qui est le mieux adapté.

pdf Exposition accidentelle lors d'une manipulation en cristallographie (94 ko)

Réglage du faisceau de rayons X sur un appareil de cristallographie

- Détails

- Catégorie parente: Fiches - Recherche & Enseignement

-

France

pdf Réglage du faisceau de rayons X sur un appareil de cristallographie (103 ko)

Circonstances

Dans un laboratoire, un appareil de cristallographie (générateur X) est utilisé par plusieurs équipes de chercheurs français et étrangers. Au cours du mois de mars 2001, l’opérateur “A”, d’origine étrangère parlant français, utilise le générateur X pour étudier la structure cristalline de certains échantillons. Il constate le déréglage important de l’appareil (l’ensemble des clichés réalisés étant inexploitables). Il entreprend alors un réglage du faisceau en suivant les règles de sécurité.

N’ayant pas réussi à régler le faisceau de manière satisfaisante, il quitte le local et rencontre l’opérateur “B”, membre d’une équipe de recherche étrangère présent temporairement, qui lui propose de régler l’appareil immédiatement.

Pour réaliser les réglages de cet appareil en présence du faisceau, il faut utiliser une clef d’inhibition des sécurités. Les sécurités de cet appareil sont principalement liées à la coupure du faisceau (coupure haute tension) et à la fermeture de la fenêtre du tube lors de l’ouverture des vitres de protection de l’enceinte. La clef d’inhibition est détenue par un responsable. En l’absence de ce dernier, l’opérateur “B” entreprend le démontage du boîtier de sécurité et inhibe celui-ci en court-circuitant le système de clef.

Il commence le réglage manuel à l’aide d’une cible luminescente et après quelques minutes, demande à l’opérateur “A” de lui montrer les problèmes d’alignement il avait rencontrés. Ce dernier, n’envisageant pas que l’appareil puisse être sous tension puisque l’enceinte est ouverte, s’approche et voulant préciser un décalage horizontal du faisceau, passe rapidement sa main à droite du collimateur, “mimant” le décalage. L’opérateur “B” réagit alors rapidement et enlève promptement la main de l’opérateur “A”.

Conséquences radiologiques

Les films dosimètres (dosifilm) poitrines, portés par les opérateurs “A” et “B”, ont été envoyés en développement en urgence, les résultats ont été inférieurs au seuil de détection.

Parallèlement, apprenant le débit de dose maximum du générateur X (4000 Gy/h à 40 kV et 20 mA), le médecin du travail a décidé d’envoyer l’opérateur “A” à l’Institut Curie pour passer une thermographie (le résultat de cette dernière s’est révélé négatif).

Compte tenu de la difficulté d’une reconstitution très précise, il a été retenu :

- Que l’index de l’opérateur “B” a bien traversé le faisceau dont le diamètre est de 1,5 mm, et que la durée maximale d’exposition est de une seconde,

- Que le débit maximum susceptible d’avoir été intégré en tout point de l’index étant de 360 mSv/s, la dose maximale susceptible d’avoir été intégrée en un point de l’index supposé immobile est donc de 360 mSv et correspond à une énergie déposée dans le doigt de 9,5 µJ.

Dans les faits, le doigt a probablement balayé le faisceau X et le débit de dose de chaque point du doigt exposé au faisceau est plutôt d’environ 40 mGy.

Leçons à tirer de l'incident

Les principales causes de l'incident identifiées après l'analyse sont les suivantes :

- Non respect des consignes de sécurité par “B” qui connaît le fonctionnement du générateur X et en neutralise le dispositif de sécurité.

- L'opérateur “A” intervient de façon intempestive dans une phase de réglage dont il ignore le mode opératoire.

- Mauvaise communication entre l'opérateur “B” qui parle anglais et l'opérateur “A” qui parle français.

L'un des principaux problèmes à résoudre est celui de la mise à niveau en matière de sécurité-radioprotection des nombreuses équipes qui passent dans le laboratoire pour des durées très diverses.

- Il faut afficher (éventuellement sur l'appareil) et tenir à jour la liste des utilisateurs habilités à utiliser le générateur X et la liste de ceux qui sont habilités à le régler.

- Il est très important d'avoir un circuit d'accueil de tous les nouveaux arrivants qui inclut une information systématique en français ou en anglais sur le sujet. L'accès en salle de cristallographie doit être impérativement conditionné par le suivi de cette formation.

- Il faut remettre à cette occasion un dossier en français ou en anglais sur le sujet. L'accès en salle de cristallographie doit être impérativement conditionné par le suivi de cette formation.

- La procédure de réglage de l'appareil doit impérativement être rédigée dans les deux langues.

Rappels : Radioprotection appliquée à la cristallographie

Les générateurs de rayons X utilisés en cristallographie sont soumis à plusieurs obligations législatives et réglementaires figurant dans le code de la santé publique et le code du travail. Certaines obligations sont précisées par des arrêtés (NOR : SOCT0412339A, SOCT0512188A, SOCT0611077A). Ces équipements doivent être conformes à des normes de fabrication (NF C 74-100) et d'installation (NF C 15-160 et suivantes). Cette réglementation est en cours d'évolution. Les codes ne devraient pas évoluer de façon notable ; par contre, de nombreuses décisions sont attendues pour préciser des points techniques (régime de déclaration pour les générateurs de rayons X, périodicité et contenu des contrôles techniques de radioprotection, périodicité et contenu des contrôles d'ambiance…).

L'utilisation des générateurs de rayons X est généralement soumise à une autorisation délivrée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Cependant, lorsqu'un générateur fonctionne sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de toute surface accessible, un débit de dose équivalent supérieur à 1 Sv.h-1, il peut faire l'objet d'une exemption d'autorisation. Dans tous les cas, il faut adresser un dossier de demande auprès de la division territoriale de l'ASN qui statuera sur la possibilité d'autoriser ou d'exempter l'appareil. Les coordonnées des divisions territoriales de l'ASN sont disponibles sur le site internet de l'ASN.

La Personne Compétente en Radioprotection (PCR), définie et formée réglementairement puis nommée par le chef d'établissement, est l'interlocutrice privilégiée en matière de radioprotection. Sa nomination est obligatoire dès lors que l'établissement comporte une activité soumise à autorisation ou déclaration au titre de l'article L.1333-4 du code de la santé publique. Elle évalue les risques encourus par les travailleurs et définit les mesures de protection adaptées. Elle est consultée, entre autres, pour l'étude des postes de travail, l'implantation des générateurs, la conception des locaux, l'établissement de la fiche d'exposition aux rayonnements ionisants, l'élaboration des consignes de sécurité.

L'appareillage et les locaux doivent faire l'objet d'une signalisation particulière selon leur classement en "zone contrôlée" ou en "zone surveillée". La partie émettrice de rayons X doit être également signalée par le symbole normalisé "rayonnements ionisants".

L'installation, les appareils de mesure utilisés en radioprotection et le débit de dose ambiant doivent être contrôlés périodiquement selon une fréquence définie réglementairement, en interne sous le contrôle de la PCR et en externe par un organisme agréé ; ces contrôles sont tracés sur un registre.

Les travailleurs font l'objet d'un suivi médical particulier ; ils ne peuvent être affectés à un poste de travail sans avoir consulté préalablement un service médical de la santé au travail. Une dosimétrie adaptée leur est prescrite. Il leur est délivré une carte de suivi médical, personnelle qui les suivra pendant toute leur vie professionnelle. Les femmes enceintes ne doivent pas exposer l'enfant à naître à une dose supérieure à 1 mSv. Les travailleurs doivent bénéficier d'une formation adaptée à leur poste de travail, dispensée par la PCR et renouvelable tous les 3 ans.

pdf Réglage du faisceau de rayons X sur un appareil de cristallographie (103 ko)

Dépassement de la limite annuelle réglementaire d’exposition aux rayonnements ionisants pour deux travailleurs

- Détails

- Catégorie parente: Fiches - Transport

pdf Dépassement de limite de dose travailleurs (125 ko)

Circonstances de l'incident

Cette fiche présente une analyse de deux incidents ayant eu lieu lors de l’activité d’une société de transports de médicaments radiopharmaceutiques (entreprise 1) à quelques mois d’intervalles. Cette société organise les opérations de transport de substances radioactives notamment vers les services de médecine nucléaire et fait appel à des entreprises prestataires pour la livraison des substances radioactives. Les incidents concernent deux des entreprises prestataires.

Le premier incident signalé par l’entreprise 1 a été la surexposition d’un conducteur de l’une des sociétés (entreprise 2) auxquelles elle sous-traite le transport de colis contenant des substances radioactives. Ce dépassement, a été détecté par l’organisme de suivi dosimétrique du conducteur et concerne la période de 12 mois précédent le signalement. Le conducteur a été exposé à une dose de 23 mSv sur 12 mois glissants, entraînant le dépassement de la limite réglementaire.

6 mois plus tard, une autre société prestataire (entreprise 3) de la même entreprise de transport a informé l’ASN de la surexposition de deux de ses chauffeurs. Le dépassement de la limite d’exposition annuelle pour le premier chauffeur a été détecté 3 mois avant le signalement par l’organisme de suivi dosimétrique de la société. Ce dernier a constaté, au travers des relevés mensuels, un cumul dose reçue de 20,15 mSv sur une période de douze mois glissants.

Concernant le second chauffeur, le dépassement a été détecté 3 mois après le premier et concerne une exposition à une dose totale de 21,08 mSv pour une période de douze mois glissants.

Les radionucléides sont reçus sur un site d’une entreprise de production de radionucléides (entreprise 4) puis envoyés une fois mis en colis sur une plateforme de livraison de l’entreprise 1. Le transport de ces radionucléides peut durer plusieurs heures et être dosant.

Causes

Une analyse des causes de ces incidents, et en particulier la reproduction de cette surexposition, a été faite lors d’un audit de l’entreprise 1.

Constats et causes :

- Analyse par l’entreprise 1 : Réception des sources sur un site de l’entreprise 4 avant envoi à la plateforme d’envoi. C’est là où des doses importantes sont prises (d’après les déclarations de la direction de l’entreprise 1) car les transporteurs assurent également la manutention des colis (pas prévu dans leur contrat).

- Après audit de l’entreprise 4 par un expert, la direction de celle-ci a démenti ce fait. Il faut donc plutôt remettre en cause le placement des colis dans les véhicules.

- Premier intervenant avec un dépassement de limite : pas référencé dans SISERI pour le compte de l’entreprise 1. Suite à la détection du dépassement de dose règlementaire, il aurait utilisé un dosimètre non nominatif le mois suivant et n’aurait pas porté de dosimètres à lecture différée pendant les 4 mois suivants. Le CRP de l’entreprise 1 a explicitement demandé à l’intervenant ne pas porter de dosimètre à lecture différée nominatif => ceci constitue une infraction au code du travail car l’intervenant est classé en catégorie A. Cet intervenant intègre en moyenne 2 mSv par mois et la limite annuelle de dose sera probablement dépassée sur 12 mois glissants.

- Lors de la réalisation de contrôles de non contamination des véhicules (art 4451-45) : une contamination du plancher du véhicule de 1 Bq/cm2 a été mesurée. Cette valeur correspond à 10 fois la limite de détection de l’appareil utilisé (0,1 Bq/cm2). Il y a donc présence de contamination et donc nécessité de décontaminer ces planchers.

Actions suite à l'incident

L’entreprise 3 a adapté le planning des deux conducteurs surexposés pour les employer à des activités moins exposantes. Elle a par ailleurs réalisé une étude approfondie de ces deux événements et pris des dispositions dans le but d’empêcher de nouvelles surexpositions de ses travailleurs aux rayonnements ionisants : amélioration des protections biologiques contre les rayonnements ionisants à l’intérieur des véhicules et modification des pratiques des conducteurs lors du chargement des colis (les colis les plus irradiants seront placés le plus loin possible du conducteur).

L’entreprise 1 a procédé à un renouvellement des personnes compétentes en radioprotection, avec en particulier, une augmentation des effectifs. Le CRP ayant conseillé de ne plus porter de dosimètres à lecture différée, n’appartient plus à l’entreprise 1.

Un rappel a été fait en matière de formation en radioprotection pour l’ensemble des prestataires.

Conséquences radiologiques estimées par les acteurs

3 dépassements de limite de dose annuelle travailleurs ont été enregistrés pour ces incidents. L’exposition des intervenants est liée à la dose intégrée durant le transport et lors de la manutention des colis (récupération et livraison).

Le plancher des camions de transport a également été contaminé.

Leçons à tirer de l'incident

De responsabilité employeur :

- Formation : l’employeur doit s’assurer de la formation des chauffeurs et de leur renouvellement, y compris lors de l’emploi d’entreprises unipersonnelles.

- Les chauffeurs doivent être informés des pratiques permettant de limiter l’exposition lors du transport : protections biologiques, organisation du chargement (colis les plus irradiants le plus loin possible du conducteur en fonction également de l’ordre des livraisons pour ne pas avoir à manutentionner les colis très irradiants, deux portes d’accès)

- Les chauffeurs doivent disposer d’appareils de mesure : radiamètre, dosimètre opérationnel, …

- Une évaluation dosimétrique prévisionnelle individuelle de l’ensemble des chauffeurs doit être réalisée avant le début de leur activité.

- Le code du travail indique que les travailleurs classés en catégorie A doivent porter un dosimètre à lecture différée dans le cadre de leurs activités.

pdf Dépassement de limite de dose travailleurs (125 ko)