pdf Decouverte de pierres radioactives dans un musee (787 ko)

Circonstances de l'incident

L'intervention d’une Cellule Mobile d’Intervention Radiologique (CMIR) est déclenchée à la suite d'une alerte transmise par les services techniques municipaux concernant un objet suspect dans une réserve muséale. Cette alerte faisait suite à la découverte d'une pierre présentant une radioactivité inhabituelle, identifiée lors d'un inventaire scientifique réalisé par un stagiaire. Ce dernier, muni d'un détecteur dont la marque et les caractéristiques sont inconnues, a mesuré un débit de dose au contact jugé élevé (300 mSv/h annoncé initialement).

Trois facteurs ont motivé l'engagement immédiat de l’équipe CMIR :

- L’annonce par le stagiaire d’un débit de dose très élevé, même s’il s’est révélé inexact ultérieurement.

- La difficulté logistique d'accès au site en fin de semaine (flux touristique).

- Les prévisions météorologiques annonçant une dégradation des conditions de circulation le jour suivant.

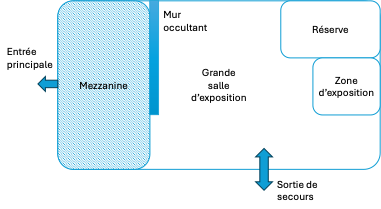

L'équipe s'est déployée dans un musée, comprenant une grande salle d’exposition, une mezzanine et une pièce à part servant de réserve, où l'objet suspect était entreposé.

Figure 1. Schéma de principe du lieu d'intervention

Figure 2. Photo de la réserve

Moyens humains et matériels engagés

Effectif engagé :

- 1 Chef de groupe en charge de la coordination

- 1 Conseiller technique spécialisé en spectrométrie

- 3 Opérateurs CMIR formés aux risques radiologiques

Matériels utilisés :

- Radiamètres type Geiger Muller

- Détecteurs alpha/bêta couplés à un ictomètre

- Spectromètres portables (NaITl 3x3 pouces et CsITl 2 x 2 pouces)

- Télésondes, ictomètres et frottis

- Equipements de protection individuels (EPI) : tenue type 3 étanche aux liquides, lunettes de protection, masques jetables, gants

- Moyens de confinement : polyane, sacs plastiques, balisage

Chaque intervenant était également équipe de dosimètres à lecture différée (poitrine et bague) et opérationnels.

Déroulement de l’intervention

Première caisse identifiée :

La caisse initialement identifiée est localisée dans un renfoncement derrière un évier. Une mesure à 10 cm indique un DeD de 75 µSv/h, bien inférieur aux 300 mSv/h annoncés.

Des mesures ictométriques alpha/bêta révèlent une contamination externe sur la caisse. Elle est déplacée sur un polyane, conditionnée et isolée.

Figure 3. Photos de l'intervention sur la première caisse

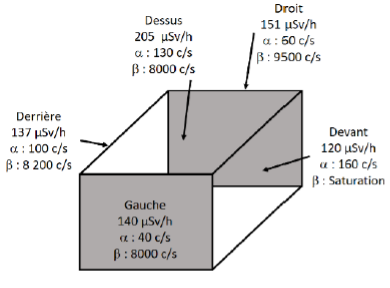

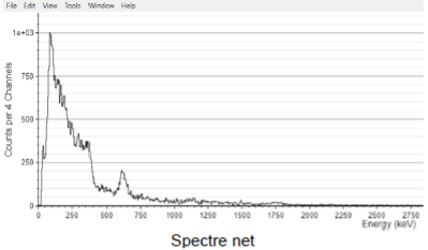

Mesures sur la caisse n°1

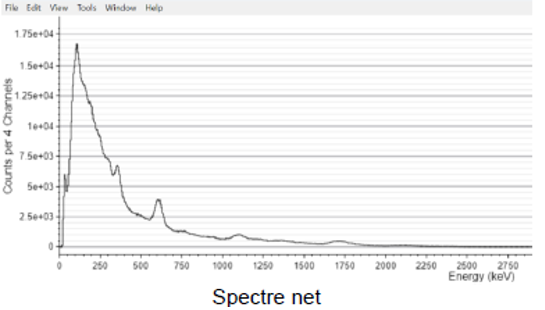

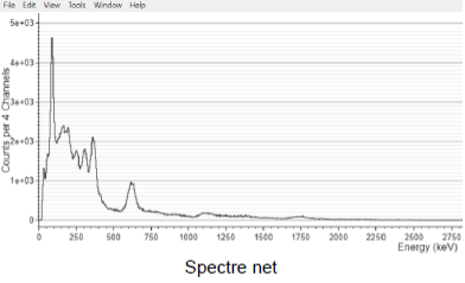

Une spectrométrie gamma réalisée à 2 m confirme la présence d'uranium naturel. Le spectre présente un profil typique, bien que peu lisible en raison des interactions internes au minéral.

Figure 4. Illustration des résultats de mesure sur la caisse 1 Figure 5. Spectre de la caisse 1 - uranium naturel

Le cheminement au sol est protégé par une bâche polyane sur l’ensemble du parcours d’afin d’éviter le transfert de contamination. Après ouverture, il est constaté que la caisse contient une pierre.

Figure 6. Photos de la pierre n°1

Caisses 2 et 3

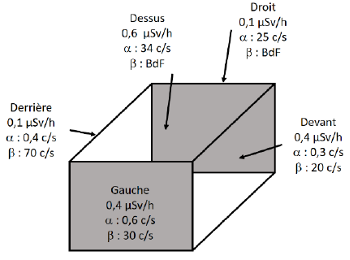

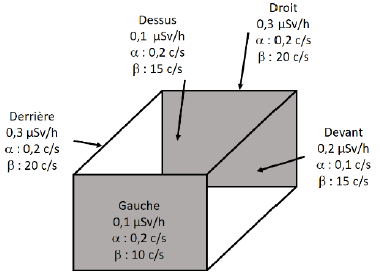

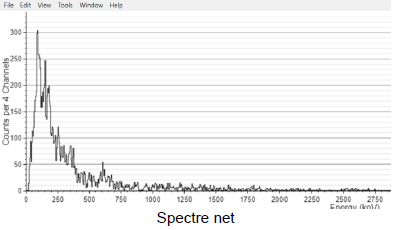

Deux autres caisses sont découvertes. Les niveaux de radioactivité sont faibles. Les mesures alpha/bêta sont proches du bruit de fond. Les spectrométries confirment également la présence d’uranium naturel. Aucun transfert de contamination n’est détecté.

Figure 7. Photos des mesures et de l'intérieur de la caisse 2

Figure 8. Illustration des résultats de mesures sur la caisse 2 Figure 9. Spectre de la caisse 2 - uranium naturel

Figure 10. Photo de l'intérieur de la caisse 3 Figure 11. Illustration des résultats de mesure de la caisse 3 Figure 12. Spectre de la caisse 3 - peu précis semblant confirmer de l'uranium naturel

Reconnaissance complémentaire

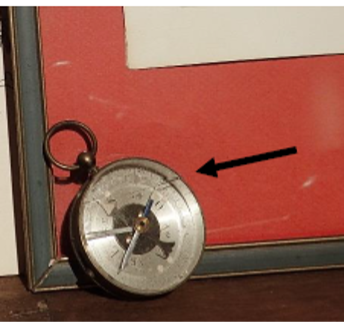

Une inspection systématique du site est réalisée avec a minima deux types de détecteurs par volume, aucune trace de radioactivité n’a été détectée dans le reste de la réserve, ni sur les étagères supportant les trois pierres radioactives. Une boussole ancienne, entreposée sur une étagère, est identifiée comme source de rayonnement.

Figure 13. Photo de la boussole irradiante Figure 14. Spectre de la boussole - radium 226

Les mesures montrent une forte composante émissive bêta (jusqu'à 760 c/s), une absence de contamination alpha et une spectrométrie confirme la présence de Radium 226.

Tableau 1. Synthèse des résultats de mesures

|

Objet |

DED contact (µSv/h) |

DED à 1 m (µSv/h) |

Contamination alpha (c/s) |

Contamination bêta (c/s) |

Spectrométrie |

|

Caisse n°1 |

75 |

~0,2 |

0,5 à 2 |

10 à 80 |

Uranium naturel confirmé |

|

Caisse n°2 |

~0,2 |

<0,1 |

<0,2 |

<5 |

Uranium naturel probable |

|

Caisse n°3 |

<0,1 |

<0,1 |

<0,2 |

<5 |

Uranium naturel probable |

|

Boussole (Ra-226) |

0,3 |

~0,1 |

<0,1 |

760 |

Radium 226 en filiation |

Estimation d'activité

L’estimation de l’activité est réalisée par corrélation entre le débit détecté au contact et des données de référence. Selon les données du guide pratique "Radionucléides et radioprotection", un débit de dose au contact de 1,5.10-3 µSv/h correspond à une activité de 1 Bq pour de l’uranium naturel conditionné en fiole.

Pour la caisse n°1 (DeD = 75 µSv/h) :

Activité estimée = 75 / (1,5.10-3) = 50 000 Bq

Cette estimation reste approximative compte tenu de la forme et du blindage naturel des minéraux. L’activité des autres caisses est nettement plus faible (inférieure à 1000 Bq). Cette estimation ne tient pas compte du rendement des détecteurs utilisés.

Pour la boussole contenant du radium, compte tenu des mesures et des données disponibles dans la base RELIR, une activité de l’ordre de 10 000 Bq est probable, en accord avec des objets anciens de type militaire peints au radium.

Pour information, l’activité d’un corps humain est de 100 Bq/kg, essentiellement en C-14 et K-40, soit environ 7 000 Bq pour une personne de 70 kg.

Analyse radiologique et impact

- DED mesurés: Entre 0,3 µSv/h et 75 µSv/h selon les objets.

- Contamination: Une seule caisse présente une contamination alpha/bêta significative, sans transfert sur le sol ni sur les EPI.

- Spectrométrie: Uranium naturel et Ra-226 confirmés.

- Dosimétrie: Nulle ou très faible. Aucun intervenant n'a reçu de dose significative.

- Effets environnementaux: Absence de contamination du matériel, des locaux ou des intervenants.

Les trois caisses et la boussole sont stockées sous emballage plastique sur une étagère à l’entrée du local de stockage hors de l’axe de la porte. Les murs font 70 cm d’épaisseur, les mesures ne dépassent pas 0,15 µSv/h. Au niveau de la porte, le débit de dose est de 0,2 µSv/h et le taux de comptage sur un ictomètre Béta de 3,3 c/s. Les valeurs sont du niveau du bruit de fond.

Figure 15. Stockage temporaire avant passage de l'Andra

Figure 16. Contrôle de la zone d'intervention après le conditionnement

Actions post-opérationnelles de la CMIR

- Envoi du bilan à l’ASNR

- Contact avec l’Andra pour reprise des sources radioactives

- Mise à disposition de l’équipe RAD pour accompagnement lors de la reprise des objets par l’Andra (tri, conditionnement définitif)

- Communication claire au personnel muséal sur les zones autorisées et le maintien du stockage

Actions prises suite à l’incident

Dans le cadre de l’intervention de la CMIR hors Plan Particulier d’Intervention* (PPI) nucléaire et en application de la Circulaire 1390 du 23 décembre 2005, l’ASNR est informée de cette intervention.

L’Andra est également contactée afin d’organiser la récupération des pierres et de la boussole. Dans le cadre de la découverte de matières radioactives par des particuliers sans lien direct avec son acquisition, une prise en charge totale ou partielle de l’enlèvement est possible après passage en commission nationale dans le domaine des aides radioactifs (CNAR).

Conséquences radiologiques estimées par les acteurs

Les résultats fournis par les dosimétrie opérationnelle et à lecture différée (poitrine + bague) ont montré l’absence de dose intégrée par les intervenants.

Conséquences potentielles :

Les débits d’équivalent de dose émis par la plus grosse pierre contenant de l’Uranium naturel sont conséquents au contact mais faible à 1m. Toutefois, compte tenu du poids de la pierre lors d’une opération de manutention celle-ci est collée au corps du porteur. Ainsi, sur une manutention de 5 min la dose estimée est de :

- Corps : 12 µSv

- Mains : 13 µSv

Ces doses sont faibles, mais en cas de manipulations fréquente la dose cumulée peut être importante.

Il existe également un risque de contamination interne aux particules Alpha en cas de contact direct de la pierre avec les mains non protégées de gants.

Recommandations

- Procédures de levée de douteà réactualiser et diffuser dans les collectivités.

- Renforcement des partenariatsentre CMIR, Andra, ASNR et musées.

- Mise à jourrégulière des inventaires muséaux intégrant une vérification radiologique si besoin.

Leçons à tirer de l'incident

- En cas de découverte de ce type de pierre, ne pas les manipuler et informer immédiatement le conseiller radioprotection de l’établissement (si l’établissement en dispose), sinon le salarié compétent.

- En cas de doute ne pas toucher les pierres et contrôler la présence de radioactivité à l’aide d’un compteur Alpha, Béta et Gamma..

- La présence de contamination est à envisager au contact des pierres et dans les lieux de stockage (étagères, caisses ….).

- Mettre en place une sensibilisation des personnels des musées, collections privées et universités sur les risques liés aux minéraux radioactifs.

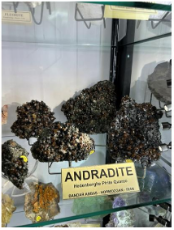

- Informer les personnels des musées qu’il faut être prudent lors de la découverte ou la manipulation de pierres, surtout si elles ont des couleurs vives (par exemple jaunes, vertes, orange) ou très noires.

- Mettre les pierres dans des vitrines.

- En cas de collection minéralogique importante, une information destinée au public peut permettre de limiter l’exposition des personnes devant les vitrines. En particulier, un zonage radiologique peut être nécessaire.

- Pour les collections minéralogiques importantes stockées dans des réserves, en particulier non ventilées ou en sous-sol, il est intéressant d’effectuer un diagnostic radon.

Pour plus d’informations, Magazine Repères IRSN n° 27 : https://www.irsn.fr/sites/default/files/2023-02/IRSN_magazine-reperes27-201512.pdf

* Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Voir Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et vidéo explicative de l’ASN.

pdf Decouverte de pierres radioactives dans un musee (787 ko)